ドラゴンクエストモンスターズ3のランクマ、シーズン1において

14番目にレジェンドに到達したパーティの紹介になります。

ひかりの番人とアルミラージと強く、ほとんどのL入り構成に対して勝てる構築となります。

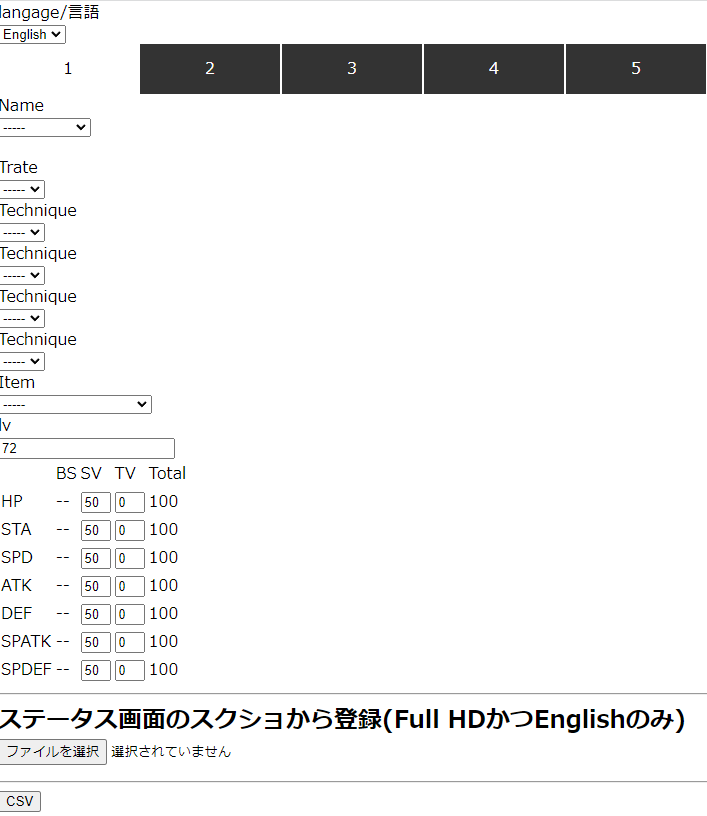

構築の詳細は以下で紹介しているので、確認してみてください。

本記事では上記動画で紹介した構築のプレイング方法やカスタマイズ候補などの紹介します。

■アタッカーの入れ替え候補

1-2回行動枠はある程度融通が利きます。

ただチームコンセプトとして、素早さと攻撃の合計値を可能な限りあげたいので、

この点に注目すると

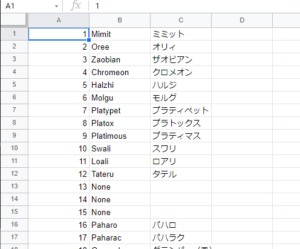

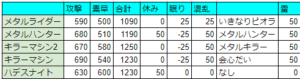

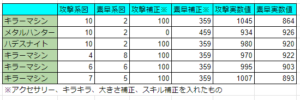

【キラーマシン2】と【メタルライダー】の2匹を採用すればよいです。

ただしメタルライダーは以下の点から採用をしませんでした。

1. 特性いてはを開幕に行われるとアルミラージや一部Lサイズを抜くことができなくなる

2. 基礎の素早さが低いため、息吹が発動したとしても素早さに恩恵がなく、上からたたけない

3. 番人も攻撃2回で死んで、3回行動しなかった回の番人が重い

4. ひかりの番人の攻撃を2回耐えない

以上の点から、メタルライダーは最も攻撃と素早さの効率がいいのですが、採用をしませんでした。

ひかりの番人は75%で倒せるからいいのですが、別の敵に1回攻撃が飛んで行ったときや、倒しきれなかった際に、

アタッカーが残っている数が1か2かは全然違うので、メタルライダーを採用する価値は低いと思います。

メタルライダーは範囲攻撃を採用できる点が強みですが、使ってみたうえで『範囲攻撃を使いたい』場面がほとんどありませんでした。

範囲攻撃をうちたい場合はメタルライダーを採用してもいいかもしれません。

まず1匹目はキラーマシン2がステータスの数値だけ見る場合はおすすめです。

では2枠目は誰を採用すればよいのか?

候補は【ハデスナイト】と【キラーマシン】、次点で【メタルハンター】と【ナイトリッチ】です。

【スライムナイト】と【ナイトキング】は今回候補となりませんが、環境次第で採用するかもしれないです。

まずは採用候補となるメンバーの耐性を見ていきましょう

基本的に上から殴るため、耐性はそんなに意識しなくてもいいかもしれません。

ただし、スカルがルーが増える場合は混乱耐性を、ラブリーが増える場合は休み耐性が高いモンスターを採用した方が勝率が高くなります。

またメタルハンターに関しては恩恵は特性「メタルハンター」の効果により、攻撃力が実質25高くなると考えていいです。

メタルハンターは耐性が優秀で、ビリビリボディによる直接攻撃耐性があり、使ってみたかったのですが育成はしませんでした。

スライムナイトに関しては、ラージキラーがあるため、火力の確保がしやすいと思いきや、攻撃力150-200分の価値しかなく、

素早さを盛るためにキラキラとアクセ枠がとられてしまい、うまく火力を出すことができませんでした。

すばやさのラインをめっちゃ下げる場合はスライムナイトがかなり強くなるのですが、今回の早くてターミネーターする構築には適切ではありませんでした。

また、スライム族なせいで番人の攻撃を2回耐えません。

ナイトキングに関してはちからためが魅力的です。

しかし、ちからためは奇数ターンの終了時に確定発動のため、1ターン目に火力が欲しいこのチームとは相性が悪いと判断して採用しませんでした。

次に

系図の基礎知識として、系図では素早さと攻撃の両方を増やす種族は存在しません。

そのため、祖父母を1ポイント、両親を2ポイント、未重複ボーナス2を2ポイントとして、

攻撃と素早さのポイントの合計は最大でも12ポイントのみ振ることができます。

基本的に系図は基礎値が高いステータスにかけるべきですが、キラーマシン等は素早さを936以下にしようとした場合、

数値がきれいに整わなくなるため、高くない基礎値に対して系図補正を載せる場合があります。

こうしてみると、攻撃+素早さの合計値がハデスナイトと比べてキラーマシンの方が10ほど高くなっているのがわかります。

素早さを大きく盛る場合はハデスナイトの方が高くなる場合があります。

■フェアリードラゴン入れ替え候補

フェアリードラゴンはこのチームの素早さを定義するもののため、抜くことはないです。

ただし、身代わり解除手段がおたけびしかないため、右側が休み150だと重いです。

そのため、Lベロリンマンなどを切って、休み100にして、いてつくはどうを搭載したフェアリードラゴンを用意して、

環境に応じて持ち帰るのはアリかもしれません。

■キングスライム入れ替え候補

このチームにおいて、いては→おたけび→攻撃2匹の行動順であることは作戦を立てやすいです。

しかし、状態異常が多い場合や選択肢を増やしたい場合は違う生き物に変更してもよいです。

候補となるのは

1: はぐれメタル

→ 速度がキングスライムに匹敵する速さで攻撃手段を搭載することができる

2: おおがらす

→ いきなりピオラでめちゃくちゃ早いところから行動できる。最速にするとピオラが消えてもアタッカーが895以下なら先に動ける

などです。

身代わり要因だとわるぼうなど候補に入りそうですが、わるぼうの最速は980前後なのでこのパーティは速度があわないため、おすすめはしません。

3: リリパッド

→ 汎用性の化身。Sラインが気になる

■アクセ入れ替え候補

実は魔神の指輪も強いと思う

【プレイングガイド】

対L1S2構成

L1S2構成で意識する点はSモンスターがなにをしてくるか?です。

■相手がみがわりを2匹で実行する場合

1: 右側のモンスターが休み耐性が150となりうるか

休み耐性が150となりうるとはなんでしょうか?

読んで字のごとく、身代わりのスキルを搭載した上で【休み耐性が150にできるかどうか】です。

実はSサイズモンスターは基礎に休み50耐性がないと、休み150にすることができません。

こちらの休み異常を巻くフェアリードラゴンは休みブレイクを持っているため、休み150未満であれば上から休み状態にすることができます。

休み100あると休み状態にできないことがあるのですが、身代わりを使っている場合、相手の残っているモンスターの数に応じて複数回判定があるため、

『身代わりをしていれば、休み150でなければ休む』と思っていただいて大丈夫です。

【代表的な休み150にできるモンスター】

リリパッド、シャンタク、フェアリードラゴン、ぽんぽこたぬき

【代表的な休み150にできないモンスター】

わるぼう、スピンスライム、わたぼう、はぐれメタル、メタルキング、どろにんぎょう

ちなみに『よるのていおう』は休み150にできるモンスターですが、

おじゃま虫というスキルラインをとることを目的に採用されるので、休み150ないと思っていただいてよいです。

複数人身代わりを行っている場合、左側が優先されます。

このキラーマシンアグロのパーティでは、まずはいてつくはどう、次におたけびを使うため、

『右側にいるモンスターが休み150』でないかぎり、いてつくはどう→おたけびで身代わりを解除することができます。

一般的に強いL1S2パーティは左が休み150が多いです。(フェアリードラゴンやリリパッド意識のため)

S4パーティで休み150採用している場合は右が休み150なことが多いです。(ベロリンマン意識のため)

フェアリードラゴンは最速仕様のため、一部モンスター以外は上からおたけびができるため、

相手が状態異常を選択していても上からつぶすことができるため、雄たけびが安定行動になります。

では右側が休み150だった場合はどうでしょうか。

相手の構築次第、としかいいようがないのですが、よくやる行動としては

キラーマシン: 防御

キラーマシン2 : 防御 or 通常

フェアリードラゴン: おたけび

キングスライム : いてつくはどう以外

になります。

凍てつく波動→雄たけびをした場合は右に雄たけびがあたりますが、

いてつく波動をしない場合、左におたけびが当たります。

状態異常『休み』は次の行動タイミングのとき休むと回復します。

左の身代わりにおたけびがヒットすると、すでにそのターンは行動してから休みとなっているため、

次のターンは動くことができません。

そのため、次のターンはメタルキングがいてつくはどうをすれば相手のLアタッカーを触れます。

※このときフェアリードラゴンが死んでいてもかまいません。

リスクがない場合、いてつくはどうでなくマダンテをうつ場合があります。

■身代わり+異常を巻いてくる場合

相手のSサイズがが身代わり+異常を巻く場合、

巻かれる異常の種類と速度が大事になります。

巻いてくる状態異常が『休み』である場合、相手がフェアリードラゴンやSベロリンマンの場合はフェアリードラゴンが身代わりをします。

相手がLフェアリードラゴンやLベロリンマンの場合はひかりのはどうを置いておくと、状態異常を直してアタッカーが行動できます。

巻いてくる状態異常が『休み以外』である場合、フェアリードラゴンやメタルキングより早い場合はメタルキングがみがわり

フェアリードラゴンはおたけびかひかりのはどうの2択になります。

相手の身代わりを突破して決着をつけたい場合はおたけびを選択し、次のターンもメタルキングでみがわりしたい場合はひかりのはどうを置きます。

■身代わり+攻撃してくる場合

みがわり+ハデスナイト+番人で発生する行動です。

攻撃をしてくる場合、25%で2回しか攻撃できなかった際にこちらは全滅してしまいます。

相手のハデスナイトは身代わりを使わないので、『身代わり+攻撃』のパターンとみていいでしょう。

ここで考えることは『だれが相手の身代わりを解除するのか?』です。

上でも登場した【休み耐性が150にできるかどうか】が大事になります。

リリパッドなど休みに150にできる場合→フェアリードラゴンが身代わり、メタルキングがいてつくはどう

わるぼうなど、休み150にできない身代わりの場合→状況によって分ける(メタキンで身代わりすることが多い)

メタルキングの耐久力で攻撃を防ぎきりたいのか?フェアリードラゴンの最後の息吹が欲しいのかで判断を分けます。

リスクがない場合、いてつくはどうでなくマダンテをうつ場合があります。

ただし、根に持つをマダンテで倒すと身代わりがはがれるため、根に持つにマダンテをうつのはやめましょう

■攻撃+攻撃をしてくる場合

相手のSがどちちらも攻撃してくる場合、2種類の択があります

1: フェアリードラゴン身代わり、メタルキング身代わり

2: フェアリードラゴン雄たけび、メタルキング身代わり

フェアリードラゴンで止めらるかどうかで判断が分かれます。

■スクルト+身代わりをしてくる場合

耐久力を上げることで、突破されないようにしてくるタイプです。

この場合、メタルキングでバイキルトをすることで上昇した防御を抜くことができます。

————————————————

対LL構成

基本的にアタッカーを落とします。

火力が足りない場合はマダンテやバイキルトで火力を追加します。

相手がアルミラージの場合、速度負けしたリスクを軽減するために、フェアリードラゴンとメタルキングはどちらもみがわりすることが多いです。

————————————————

対S4構成

アタッカーだらけの場合は以下のいずれかをする場合があります

【相手がいきなりピオラでない場合】

・フェアリードラゴンで身代わりして防御攻撃素早さをあげて、耐えてから上から一掃。メタキンはどうか身代わり

【相手がいきなりピオラの場合】

・いては+おたけびで止める

【相手がフェアリードラゴンを採用している場合】

フェアリードラゴンが身代わり

基本的に異常巻きが2入っているS4構築には不利です。

————————————————

対Lサイズ???

アタッカーの作戦を”とくぎつかうな”に変更して、まじん斬りしましょう。

余裕があればバイキルトを行います。

何発か通常が入って、HPが減らすことができたら、通常を選び、削り切ります。

【よくある質問】

Q 早く殴るならいきなりピオラでよくない?

いきなりピオラで1-2行動が2匹いるならそれでもよかった。いないのでコドラ採用とかはこのコンセプトの場合めちゃくちゃ弱いのでやめたほうがいいです

いきなりピオラでないおかげで開幕いてはに強く、最後の息吹の恩恵をとても大きくうけることができます。

Q 運ゲーじゃない?

75%でぶっ飛ばせるなら運ゲーじゃないです

Q 状態異常きつくない?

きついです。1枠までならなんとかしましょう。

メタキンとフェアリードラゴン左右入れ替えても対応できるものが変わります。

Q 苦手な編成は?

異常2からめたS4や選択肢の多いL1S2、シャドーベビーやベビパンが重めです

Q アルミラージに抜かれるんだけど

アルミラージはキラキラ粘りしてないラインを抜くようにしています。

相手がキラキラを粘ると乱数になってしまうため、身代わりを挟んで先に行動されても通せるケースを作るか

単純に素早さのラインをあげましょう。

死ぬほど足を速くしているアルミラージは無視していいです。他のパーティに勝てないので上がってきません。

Q ???系どうしてるの?

魔人斬りゲーしてます。有利かは怪しいけど割と命中して勝ってます

Q なんでメタキンなの?

速度がはぐメタだと足りないからです。

乱数でフェアリードラゴンに抜かれてもいいならはぐメタでいいです。

メタキンは封じブレイクあるので、マホトーンや口を塞ぐ、意外と強いですよ

【まとめ】

環境の移り変わりが早いため、このチームでもなかなか勝てなくなる時代はすぐくると思います。

ただし、状態異常を絡めない環境やS2L1環境、L2環境において強力な対策パーティとなるため、

もっておいてもいいのかな?とは思います。